莫道桑榆晚,为霞尚满天

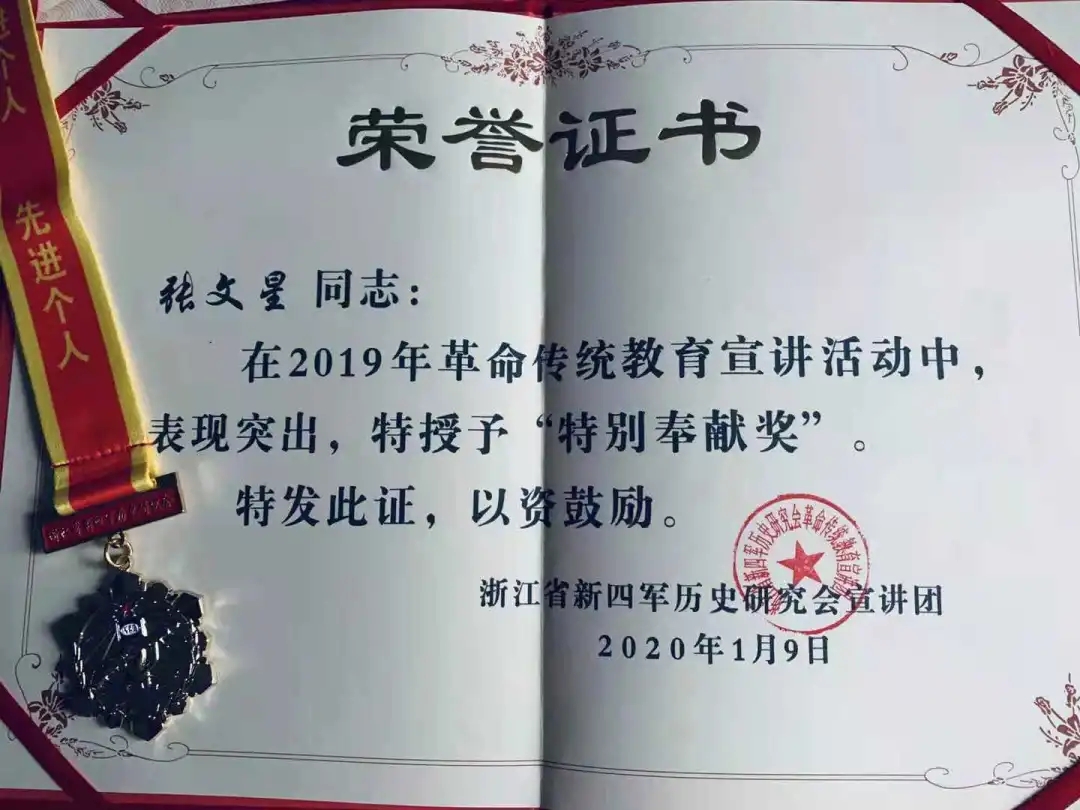

今年是中国关心下一代工作委员会成立30周年。前不久,中国关心下一代工作委员会办公室发布了《关于表彰全国关心下一代工作先进集体和先进个人的决定》,其中,浙江省有16个单位荣获“全国关心下一代工作先进集体”称号,60人荣获“全国关心下一代工作先进工作者”称号。浙江省新四军历史研究会浙南分会常务副会长,杭州市“五老”讲师团团员、杭州西子实验学校高中部主任张文星荣获“全国关心下一代工作先进工作者”称号。

张文星,中共党员,毕业于浙师院政史专业,北师大中国近现代史研究方向硕士课程班结业。曾任常山一中党总支副书记兼副校长,1996年调往杭州第十四中学,任校办主任、工会主席。2014年退休后,张文星先后参加了杭州市关工委宣讲团、浙江省新四军历史研究会宣讲团的工作。

一、笔耕不辍,宣讲不止

张文星老师于2014年参加杭州市教育局和杭州市关工委宣讲工作。他认为作为一个党员,一个中学历史教师,“传承红色基因,弘扬革命精神”责无旁贷。

6年来,他宣讲不止。他的宣讲紧紧围绕“弘扬主旋律、传播正能量”这根红线。6年来共宣讲106场,受众21066人。杭州市上城区少年军校是定期的宣讲基地,杭州的不少幼儿园、小学、初高中、中职学校、杭州图书馆等留下了他宣讲的足迹。

张文星一辈子从事中学历史学科教学,执着于中共党史、国史、革命斗争史和学生心理的研究、宣讲和疏导。近年来,他笔耕不辍,参与编辑了《邱清华文集》《新四军和南方游击队》《新四军中的浙南将士》《血染着我们的姓名》《峥嵘岁月》《抗战英雄胡忠林》(主笔)等红色书籍7本。撰写革命斗争史论文(故事)40余篇,刊登在《铁军》《大江南北》《东南烽火》《浙南火炬》等杂志。

二、精益求精,与时俱进

为了做好宣讲,张文星老师认真备课。在准备《读〈清贫〉 悟初心 做合格接班人》一讲时,他曾到江西陇首参观“中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆”,和一批红二代沿灌木丛生、无路可寻的山沟步行10多华里,寻访方志敏的战斗地和被捕地;到江西南昌访问方志敏的女儿方敏和见证方志敏被关押和演讲的方老太太,获取真实感人的第一手材料。为了讲好《全国战斗英雄胡忠林》,他先后10多次采访革命前辈胡忠林(全国战斗英雄,曾先后受到毛泽东主席三次接见),了解他在战争年代的具体情况。每次宣讲做到与时俱进,时讲时新,讲出新意境、新体会。如讲《向英雄学习 做合格的社会主义建设者和接班人》一课,新增共和国勋章获得者钟南山、人民英雄荣誉称号获得者张定宇等人的感人事迹。

三、不拘形式,注重实效

为了丰富宣传形式,张老师根据木刻图书资料编制了13张展板——抗战英雄林心平(2014年国务院批准、民政部公布)和浙南刘胡兰—郑明德的英雄事迹介绍。作品先后送至浙江杭州第十四中学、杭州第四中学、杭州城西中学、杭州开元商贸职校等11所中学等展示,受众12000余人。巡回展出结束后,张老师自行开车来回11小时,送给浙江省平阳县山门粟裕红军小学永久展出。

张老师也会采取不同的形式,宣传弘扬革命前辈的英勇事迹。他自己动手编辑和撰写革命书籍,先后向杭州第十四中学、杭州第四中学、浙大附中等10余所学校赠送红色书籍杂志1200余册(本),供学生课外阅读。组织学生参观中共杭州党史馆、浙江革命烈士纪念馆和武林广场抗战英烈塑像群等,并做好义务讲解工作。

疫情期间,张老师运用多媒体宣传疫情防控知识;通过线上宣讲的形式向500多位学生做《疫情期间焦虑心理的调适》讲座等。

四、认真学习,深入研究

为了提高宣讲质量,解决一桶水和一碗水的问题,近年来,张文星老师重新学习了《中国共产党历史》《中国共产党的九十年》《苦难辉煌》《中共浙江党史》等。他深入研究红军长征史、抗日战争史、新四军军史和浙江革命斗争史,参与编辑出版了《邱清华文集》《新四军和浙南游击队》《新四军中的浙南将士》《血染着我们的姓名》《峥嵘岁月》,撰写了《抗战英雄胡忠林》等红色书籍7本,撰写革命斗争史论文(故事)40余篇,刊登在《铁军》《大江南北》《东南烽火》《浙南火炬》等杂志。为抢救史料撰写《工程战线的一支铁军》一文,他走访了20余位当年浙南游击纵队的老同志,详实地记述了这支部队解放前的历史功勋,建国后改编为建设工程兵,解放初参加北京十大建筑建设,参加西安、贵州、福建三线建设以及之后参加深圳建设和具体组建浙江六个建筑公司的历史功绩。当年老同志邱清华(省政协原副主席)评价:这篇文章填补了这一段历史的空白,感谢小张。浙江省省委党史室《足迹》等杂志予以登载。《巾帼英雄张琴秋》一文,先后在《铁军》《大江南北》等杂志刊登。

五、余热不尽,奉献西子

2019年,张文星老师受聘担任杭州西子实验学校高中部主任。任职以来,他致力于西子高中教学研讨、提高教师水平和教学质量,同时还为党员教师做《中共“一大”和中共浙江省“一大”代表的战斗历程给我们的启示》《读〈清贫〉 悟初心 做合格党员》等讲座;为学生做《弘扬五四精神 做新时代有为青年》专题讲座和中国近现代史系列讲座等,丰富了学校的课堂教学。