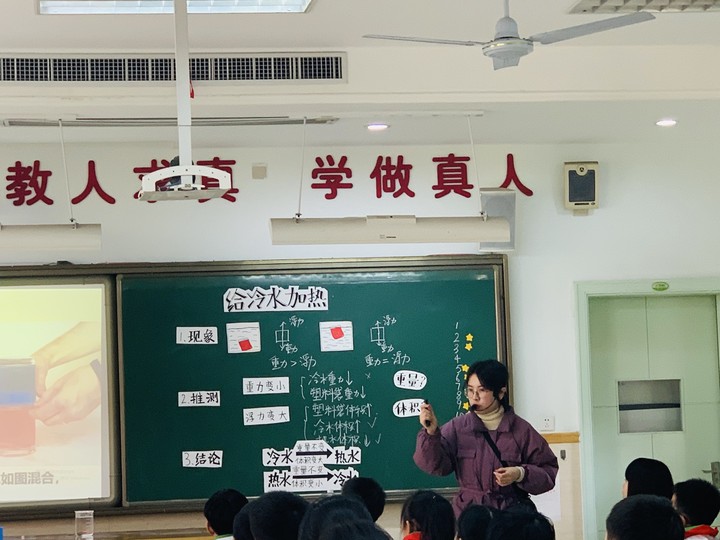

《给冷水加热》是五年级下册《热》单元的第二课,叶冰倩老师整体思路是根据观察冷水袋沉浮的现象利用第一单元的沉浮知识分析,之后让学生提出问题:为什么冷水袋先沉后浮,引导学生利用沉浮知识进行推测原因,并设计实验进行探究,得出结论,最后拓展巩固提升。本节课的内容重点主要放在学生推测分析冷水袋沉浮的原因,站在大单元的角度,将《沉浮》单元和《热》单元刚好有机结合,引导学生的思维推测分析过程可见化,让学生学会利用所学知识,从重力和浮力的大小关系角度推测分析,引申到影响到浮力和重力大小的因素,层层递进。而且推测分析冷水袋沉浮时,全面引导学生考虑到冷水袋的组成成分塑料袋、冷水和其周围环境—热水,促使学生思维考虑全面化。根据推测的可能性设计观察体积重量变化的实验,小组探究实验最后得出结论,这也是符合科学家的探究实验过程。最后再根据冷水和热水混合的小实验,观察现象,让学生利用今天所学知识来解释,从而学以致用。

《仰望星空》是三年级下册《地球、太阳、月亮》单元的起始课,黄梦雅老师主要是激发学生的学习兴趣,初步感受用模拟实验进行一定的逻辑推理和验证。对于前部分的韦恩图,可以集中展示更为科学更容易理解的部分基础知识,学生收集到的其他信息可以作为辅助,在后期的学习中不断完善。故后来将教学重点放置在模拟实验中,并且设计了一个递进的实验。让学生感受到用更科学的比例模拟实验,会发现需要很远的距离或者难以成功。通过两个递进的实验,让学生能够更直观,更有冲击力地比较感受太阳离地球的距离远大于月球离地球的距离。在本节课的最后阶段,通过讨论“关于太阳和月球你还想知道些什么”问题,学生思维更加开阔,很好激发了学生的学习兴趣。

在《可见的学习》大课题的引领下,对《导体与绝缘体》一课进行分析,李婷婷老师提出了“优化科学实验,体悟核心概念”的观点。为认识学生的学习起点,进行了前测题分析,包括常见材料导电性的判断以及判断依据。为熟知学生的学习终点,进行了核心概念分析,绝缘体和导体的区分不是绝对的,通过改变环境,绝缘体有可能变成导体,而物体导电的原因:是看自由电荷的比重多少。基于以上分析,提出了优化“物体导电性”实验三大手段:第一,优化实验材料,提高思维逻辑。结构化地出示了常见的十四种材料以及水、树枝,从中引发学生的认知冲突,激发进一步思考;第二,升级观察工具,深度科学探究。从电路检测器到导电球再到万能表,工具的升级,提升了对物体导电能力认知。第三,拓展实验内容,渗透科学观念。拓展实验有:手拉手体验“人体导电”、木棒加水前后的导电性测量,拓展延伸对导体与绝缘体的认知。通过前后测的数据计算效应量为1.9,进一步证明了实验优化的有效性。

在学校大课题《大数据视域下儿童内置“可见的学习”》进行分项目的学科研究中,程洁老师深入学习了约翰·哈蒂编写的《可见的学习》一书,他调查了一百多项影响学业成就的重要因素后,提出“教师及反馈的力量”是影响教育最重要的因素。基于以上学习,程洁老师试图通过技术改变教师行为,通过技术革命,提高课堂效率,使素养可见。什么是科学核心素养,关键是什么。小学科学需要培养的核心素养主要有以下四方面:科学观念(概念)与应用、科学思维与创新、科学探究与交流、科学态度与责任。什么是素养可见,即教与学的可见。所谓“教与学的可见”,包含着两个层次。第一个层次就是要让学生的学对老师是可见的。第二个层次,要让老师的教对学生也是可见的。如何借助技术,使素养可见。程老师分享了实现“可见的学习”的三条路径,也就是通过课堂前、中、后不同策略让学习过程对学生可见,即教师教学前,学生学习前;教师教学中,学生学习中;教师教学后,学生学习后,使得科学素养对学生可见。

1.凡本网注明“来源:杭州市行知小学的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属杭州市行知小学所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:杭州市行知小学校园网”,违者本网将依法追究责任。

2.本网未注明“来源:杭州市行知小学校园网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:杭州市行知小学校园网”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

3.如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与杭州市行知小学校园网联系。