研究教材编排特点改进古诗教学方法(2012评比)

编号:06组别:语文组

研究教材编排特点改进古诗教学方法

————以人教版小学语文教材为例

摘要:古诗教学是小学语文教学的一项重要内容,是小学生接触中国古典文化的开始,也是培养小学生阅读能力和想象思维的一种手段。本文从课文、单元、学段三方面分析小学古诗教材的编排特点,针对目前小学古诗教学中存在的不足,着重探讨了小学语文教师设计、组织古诗课堂教学的有效方法。

关键词:古诗;编排;教学方法

一、问题的提出

2001年的颁布的《语文课程标准》,无论从课程性质、理念到目标体系都发生了深刻的变化。这使语文教材从开发、编写到管理、评价也随之有了很大的变革。在这种大背景的下,不同版本的小语教材中古诗的编排也形成了其自身的特点。

古诗,作为我国文学史上的瑰宝,以其句式整齐,平仄相间,意蕴丰富,读之朗朗上口,而历来被教育者作为教学材料使用。而小学生学习中国优秀的古典文化,首先是从接触古诗开始的,古诗教学的成功与否,会直接影响到小学生对中国古典文化的情感体验程度,也直接决定了小学生学习中国古典文化的知识基础状态。此外,学习古诗还是学生拓展知识、陶冶情操,提高个人修养的一条途径,也是一种对祖国优秀文化的传承。

基于以上新课标前提下古诗编排呈现出的新特点以及古诗教学在小学阶段的重要意义,笔者提出了这个论题,目的是希望通过此项研究,更深层次挖掘教材编排意图及隐含的教学资源,以此改进一线教师的古诗教学。

二、教材中古诗的编排特点

小学语文教材是语文教师进行教学决策的基础,它在很大程度上决定了教师的“教”与学生的“学“。而每一部教材除了力求符合《新课标》提出的各项标准外,在教学资料的编排上也都形成了自身的特点,古诗词的编排也不例外。以下,笔者就以人教版小学语文教材为例,罗列其具体内容,研究其编排特点:

(一)课文编排特点:

从单篇课文看,人教版的教材在呈现方式上注重图文并茂,每首古诗的旁边都会配有一幅与之相应的图画,且大多为水墨国画,此图体现古诗大意,细细体会整首诗已然尽数寓于画中。如三年级上册书中的《九月九日忆山东兄弟》,全诗主要讲了离乡背井的诗人王维在重阳节这天独自登高思念远方的亲人的事情。此诗的背景图:王维独自一人登高远眺,他的对面就是阻隔着他与亲人们的连绵不尽的群山。

(一)单元编排特点:

一个单元有一个单元突出的主题,这是人教版小语教材的一大特点。所以如果这个单元有古诗文的学习,那所学的古诗内容也必然会和该单元的主题相符,且与其他几篇课文有所联系。如,五年级上册第二单元出现的三首古诗词:《泊船瓜洲》、《秋思》、《长相思》,都表达了出门在外的诗人对故乡和亲人的思念,而本单元的主题也意在让学生从作品中去体会游子的思乡之情。

(三)学段编排特点:

如按从小到大的等级顺序排列,在学段编排前还应该有学期编排和学年编排的分析。但笔者认为本教材中学期编排和学年编排两者的特点可以在各学段编排的不同侧重上体现出来,因而为避免重复,不作赘述。

图表1

课标要求 | 教材 | 课外补充 | ||||

第一学段 | 50 | 18 | 无 | |||

第二学段 | 50 | 21 | 无 | |||

第三学段 | 60 | 36 | 无 | |||

总量 | 160 | 65 | 70 |

从表中我们可以发现教材所选诗文的数量远未达到课标要求,这就需要我们教师在平时的日常教学中注意学生古诗方面的积累,而目前小学生的课外必读中有一本《小学生古诗70首》对此就是很好的补充。

教育部制定的《全日制义务教育语文课程标准》(实验稿)对古典诗文的学习目标、数目都做了明确规定:第一学段(1——2年级),“诵读儿歌、童谣和浅近的古诗,展开想象,获得初步的情感体验,感受语言的优美。背诵优秀诗文50篇(段)”;第二学段(3-4年级),“诵读优秀诗文,注意在诵读过程中体验情感,领悟内容。背诵优秀诗文50篇(段)”;第三学段(5-6年级),“诵读优秀诗文,注意通过诗文的声调、节奏等体味作品的内容和情感。背诵优秀诗文60篇(段)”。下面,笔者将按学段进行具体分析。

第一学段:

图表2

一年级 | 二年级 | 总数 | ||

古诗 | 9 | 9 | 18 |

本学段教材中共出现了18首古诗。其中一年级上册5首,下册4首,分别是《一去二三里》、《画》、《静夜思》、《悯农》;《春晓》、《村居》、《所见》、《小池》。二年级上册4首,下册5首,分别是《赠刘景文》、《山行》、《回乡偶书》、《赠汪伦》;《草》、《宿新市徐公店》、《望庐山瀑布》、《绝句》、《敕勒歌》。

从所选诗歌的难易程度及表现内容看,一年级的诗歌多是描写自然景物或叙述性的一个小片段,且一课一首;二年级的则除了景物描写,又稍稍添加了作者的情感成分,变成了两课一首。该段诗歌都比较浅显易懂,读起来朗朗上口应该说是从各方面来讲都很适合该学段学生的学习。

第二学段:

图表3

诗 | 词 | 总数 | ||

中段 | 19 | 2 | 21 |

本学段有古诗19首,分别是《小儿垂钓》、《夜书所见》、《九月九日忆山东兄弟》、《望庐山瀑布》、《饮湖上初晴后雨》、《咏柳》、《游子吟》、《乞巧》、《嫦娥》、《题西林壁》、《游山西村》、《黄鹤楼送孟浩然之广陵》、《送元二使安西》、《过故人庄》、《独坐敬亭》、《望洞庭》、《乡村四月》、《四时田园杂兴》;词二首:《忆江南》、《渔歌子》。

本学段选入的古典诗文内容较多,体裁上除了诗歌外,还添加了词。相比第一学段,本学段的诗歌在表达的思想感情方面更加深入了一层,字里行间的思想感情也更趋深刻隐晦。

第三学段:

图表4

诗 | 词 | 曲 | 文 | |

总数 | 22 | 5 | 1 | 8 |

表中我们可以了解该学段体裁最为丰富,除诗词外又加入了曲及古文,且数目较前两个阶段有大幅增加,接近课标要求。

本学段共有诗歌22首(包括阅读材料和拓展练习),其中《诗经小雅采薇》一首只选了其中一小段。其余的分别是:《泊船瓜洲》、《秋思》、《浪淘沙》、《凉州词》、《牧童》、《舟过安仁》、《逢入京使》、《马》、《春夜喜雨》、《明日歌》、《元日》、《天竺寺八月十五日》、《清明》、《七步诗》、《鸟鸣涧》、《芙蓉楼送辛建》、《江畔独步寻花》、《石灰吟》、《竹石》、《闻官军收河南河北》、《乙亥杂诗》。词5首:《长相思》、《清平乐村居》、《西江月夜行黄沙道中》、《浣溪沙》、《卜算子送鲍浩然之浙东》。曲1首:《天净沙秋》。文言文8篇:《杨氏之子》、《猴王出世》、《临死前的严监生》、《“凤辣子”初见黛玉》、《孔明智退司马爵》(阅读材料中)、《伯牙绝弦》、《学奕》、《两小儿辩日》。

在前两个学段诗、词基础上,本学段又出现了新的内容:曲和文言文(有的是节选),这是该学段特有的两种体裁。造第十二册的教材中还特别安排了一组古文阅读材料和一组“古诗词背诵”。总的来说,本学段所选的古代文学作品可以归纳为:体裁哼多样、内容更广泛、难度继续上升。

三、古诗的教学现状

《新课标》提出:“阅读诗歌要大体把握诗意,想象诗歌表达的情境,体会诗人的情感。”但要达到这个要求还是有一定的难度:首先,古诗内容与学生的现实生活的时空跨度大。作品产生的年代较为久远,而小学生又尚处在学习知识、积累经验的阶段,生活阅历、社会常识都尚浅,要他们去切身感受这一首首时空距离如此遥远的古诗的意境的确比较困难。其次,古诗的语言与学生现有语感相差甚远。古诗因其年代久远,其写作方式和语言表达和现在有了很大差距,这不仅增加了学生的学习难度,同时也给教师增加了教学难度。

与此同时,在当前的古诗词教学中,教师对学生的情感态度培养尚未引起足够重视,而部分教师在教学过程中也还存在着一些亟待加强、改进的地方。如,有的教师在教学过程中没有很好的站在学生这个学习主体的角度考虑,不顾及学生的语文素养、知识基础、年龄特征等因素,而是凭借个人理解及原有经验来实施教学,纯粹的对古诗进行“分析、讲解”是许多教师惯于采用的教法,一味的要求学生接受,而忽略了他们个人对作品的理解和感受。因此,小学阶段的古诗词教学还必须从孩子们认识及理解的角度出发来设计教案,实施教学。

有鉴于此,笔者试图根据人教版小学古诗教材的编排特点,结合目前小学语文古诗教学的实际,从古诗的自身特点出发,提出以下教学方法,供一线的小学语文教师参考。

四、古诗的教学方法

教学方法,广义的理解就是指对于实现教学内容、达到教学目的而言的一切手段与途径,狭义的理解指除去教学原则与教学组织形式,只把讲授、实验、练习、演示等叫做教学方法。此处,笔者所谈的教学方法是取其广义的概念。

(一)具体想象,感受诗意

在古诗教学中,把抽象的只有文字组成的古诗具体形象化,变成可凭学生的感官直接收到的形象化的东西,这便是对诗的“物化”,学生可以从物化中理解诗意。

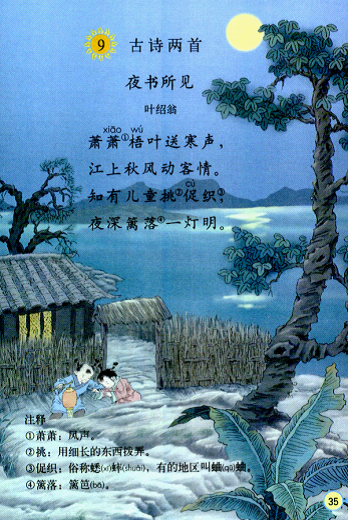

1、图文并茂,引诗入画

这是收录在人教版小学语文三年级上册的一首古诗:《夜书所见》。萧萧梧叶送寒声,江上秋叶动客情。知有儿童跳挑促织,夜深篱落一灯明。大致讲的是诗人秋夜出游,感觉到秋的凉意,心中怀念起故乡,又不经意看见儿童在篱笆下打着灯笼捉蛐蛐的事情,而所用图片正是描绘了这样一个情景。

这是收录在人教版小学语文三年级上册的一首古诗:《夜书所见》。萧萧梧叶送寒声,江上秋叶动客情。知有儿童跳挑促织,夜深篱落一灯明。大致讲的是诗人秋夜出游,感觉到秋的凉意,心中怀念起故乡,又不经意看见儿童在篱笆下打着灯笼捉蛐蛐的事情,而所用图片正是描绘了这样一个情景。

此中我们不难看出古诗教材的编排特点:以画衬诗、诗画结合、注释点拨。这就给教师很大的启发,在教学中如何能更好的发挥主题图的作用,帮助、引导学生理解古诗大意,显得尤为重要。下面笔者在实习时上过该课的几个教学片断,作具体阐述:

片断一:

师:南宋时有一位诗人,他在一个秋天的夜晚独自出门游玩,看到了这样一幅画面,大家来说说,他都看到了些什么?(出示图片,不含古诗)

片断二:

师:现在同学们对这首古诗的意思已经有了一个大致的了解,接来来老师要问大家:“夜深篱落一灯明”的灯在哪里呢?谁可以在图中指出来?

……

师:为什么不是房子里的那盏灯?我还听到同学说是月亮……到底是什么?在诗中找找答案。

片断三:

师:看来同学们都掌握得不错,那是不是可以把它马上背出来了呢?给大家就一分钟的时间准备,看图背古诗,准备好的同学可以试试!

笔者选取这几个片断为例,是考虑到它具有的代表性。片段一是课前导入时对主题图的利用,片断二是理解关键词时对主题图的利用,片断三是古诗背诵时对主题图的利用。除此之外,在教学的过程中,教师还可以借助主题图,叙述古诗大意,尽量把每一句古诗都融入到图片中,结合诗与图共同讲解。

我国古代有许多优秀的诗歌都充满了诗情画意,而小学阶段的孩子思维方式还处在形象到抽象的过渡阶段。因此古诗的教学离不开图片的从旁辅助。笔者建议。教师们在教学过程中可以结合主题图分析古诗大意,从图中找出每一句古诗所表达的内容,让孩子们看到画想起诗,背起诗想到画。这样,可以增加他们的记忆深度,二来可以提高孩子背诗的效率,减轻他们的课后学习负担。

2.背景介绍,加深理解

在人教版的小语教材上,每首诗的下面都有诗中部分字词的注释,其中多为含义解释,也有地名、官职或人物解释。有的在古诗后面的“资料袋”中还会出现相关的背景介绍。笔者认为这是十分有有益且必要的。背景介绍包含作者背景、写作背景、时代民俗背景等等,教师可以在课堂上有选择的对一些有助于学生理解古诗、积累知识等方面做些介绍。

如,四上王维的《送元二使安西》:“渭晨朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”如果教师在背景补充中没有着意去描述“安西”是个怎样的地方,“阳关”之外又是怎样一幅情景,这首难得的一见的清新、真切的送别诗在孩子们心中就大大折扣了。送别之情孩子们都能体会,但是在这个柳色青青之日,送别之人去往的却是一个风沙漫天、隔壁险滩又难有故人的荒凉地方,而诗人言辞间透露的却不是沉痛哀戚之情,反而用了一种轻快的语气去话别故人,这是怎样的一种心态、情谊!假如孩子们知道了这层关系,他们对古诗情感体会就能更深一层。

3、突出主题,组织活动

人教版四年级下册第六单元的这组课文为:21乡下人家、22牧场之国、23、古诗词三首乡村四月四时田园杂兴渔歌子24麦哨语文园地六,在单元提示中该单元是以感受“乡村生活、田园风光”为主题的。这里我们发现,该组所选的课文包括现代文和古诗都紧扣这一主题,三首诗《乡村四月》、《四时田园杂兴》、《渔歌子》的安排,更是符合了这一主题。这三首诗不仅都描写了农村生活,而且都是描述春季的田园风光,而第二学期都是每年新年过年后开始的,说明教材在选材上也十分注重配合季节的变化,做到“文随时而动”。现在的小学生尤其是生活在城市的孩子,接触大自然的机会更少,对于一些事物的感受不能通过亲身体验形成,这一现象对于他们理解、感悟甚至自身的发展都不好。对此,笔者认为可以试时的在教学中组织一次体验活动,或让孩子们投身自然,或让他们观摩学习,都可以做到深入其境,使他们有感而发。

这样的安排不仅可以让孩子们在有亲身体验的基础上加深认识,拓展课堂学习,同时也符合教材的编排意图,体现了新课标精神。

(一)吟诵联想,体味诗情

当学生对古诗的意思有了一定的理解后,教师的任务便是将他们从物化的框架解放出来,领略诗中更高层次的意境,激活学生的想象,触发他们的情感。

1.诵读吟诗,感受诗韵,激活想象

古人有云:“读书百遍,其义自现”。人教版小语教材所选取的诗歌都为名家所作,不仅诗文优美,而且充满节奏感,诵读起来朗朗上口。学生可以通过反复诵读来体会古诗的韵律、意境,而这些仅凭教师的讲解是体味不到的。有感情的诵读不仅可以激发学生的想象,还可以更好第地提高学生的朗读能力。在诵读的过程中可以采用各种方式,如教师范读、学生范读、自由读、个别读、小组读,甚至配上音乐进行朗诵。让学生从各种形式的诵读中领会诗人所要表达的感情,感受诗境,激起共鸣,在读中使静止的画面与律动的声音融为一体。如四上李白的《望天门山》:天门/中断//楚江开,碧水/东流//至此回。两岸/青山//相对出,孤帆/一片//日边来。这是一首韵律及画面感都很强的诗,学生通过反复的诵读,可以发现诗中自然蕴藏的节奏,断句也会准确,脑海中诗句所描绘的画面也会在诵读中渐渐形成。抑扬顿挫的诵读是学生把握诗歌的情感基调,加深理解与体验的好方法,因此教师在教学中绝不可偏废此环节。一堂好的古诗教学课应该是在“读、听、诵、背”的氛围中进行的。

2.字词推敲,多方启发,触发情感

古诗教学往往以触发学生的情感共鸣为最终目的,这不仅是教师的教学目的,也是教材编辑者的编排意图。课堂上,学生的情感体验越是发自内心,越是深刻。因此在课堂教学中,教师对学生情感的引导及多方的启发就显得十分重要。

首先,可以紧抓关键字,展开一系列提问。

古诗是诗人触景生情、借景生情、借物喻理,具有高度想象力的作品。而小学生的阅历和经验都不够,因此他们在面对文字时能产生的表象和情感体验是有限的,这制约了学生对古诗美好意境的领悟和体验。所以教师在课堂上的任务是通过引导、启发,唤起学生的想象思维,通过对诗中个别关键词的提问,步步引领学生展开想象,打开思路。

下面即为全国语文特级教师王崧舟的《长相思》(山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。)教学实录:

生:(默读《长相思》,按要求思考词的大意。)

师:现在王老师提两个问题,看看你对这首词大概的意思,掌握了没有。(板书“身”)第一个问题,听清楚了,作者的身,身体的身,身躯的身,作者的身在哪里?身在何方?

生1:作者的身在前往山海关外。

师:请站着,山海关外。继续说,谁还有不同的看法?

生2:作者的身在前往山海关的路上

师:路上,请站着。继续说。

生3:作者的身在山海关。

师:你也站着。谁还有不同的理解?身在何方?

生4:他的身在山海关那边。

师:那边,山海关的那边。好,那么“山一程”呢?身在哪儿?还可能在哪儿?

生5:身可能在山上。

师:可能在怎么样的山上?

生5:非常高的山上。

师:在崇山峻岭上。那么,“水一程”呢?他的身还可能在哪儿?

生6:他的身可能在船上。

师:可能在船上,是的。那么“夜深千帐灯”呢,他的身可能在哪儿?

生7:他的身可能在营帐里面。

师:营帐里面,请站着。孩子们,这里站着一二三四五六七位同学。作者的身在哪儿?七位同学就是作者的身经过的点,他经过了崇山峻岭,他经过了小河大川,他经过了山海关外,他经过了军营的帐篷,他还经过了许许多多的地方,这就是作者身在何方。一句话,作者身在征途上。(板书:在“身”后面写“在征途”。)

师:请坐。已经读懂了一半,下面我提第二个问题。(板书“心”)纳兰性德的心,心情的心,心愿的心,心在那儿?

生1:他的心在故乡

生2:他的心在家乡。

生3:纳兰性德的心在家乡。

生4:纳兰性德的心在家乡。

生5:纳兰性德的心在家乡。

师:用课文里的一个词,一起说,纳兰性德的心在哪儿?

生:(齐答)纳兰性德的心在故园。

师:好。(板书:在“心”的后面写“系故园”。)孩子们,身在征途,心却在故园。把它们连起来,(板书:在这两句上画了一个圆圈。)你有什么新的发现?新的体会?

生1:我发现了,他身在征途,却很思念故乡。

师:不错。你说。

生2:我发现纳兰性德既想保家卫国,又很想自己的家人。

师:你理解得更深了一层。

生3:我觉得纳兰性德肯定很久没有回家乡了。

师:你的心思真是细腻啊。

生4:我还觉得纳兰性德不管在什么地方,心里总是有家乡的。

生5:我觉得纳兰性德虽然远离家乡,可是心总是牵挂家乡的。

师:好,一个远离,一个牵挂。同学们,就是这种感受,这种感情,这种心灵的长相思。我们带着这样的感觉,再来读一读《长相思》。先自己读一读,试着把作者身和心分离的那种感受、那种心情读出来。

生:(自由读《长相思》。)

师:好,咱们一起读一读《长相思》

生:(齐读)长相思,清,纳兰性德。山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。

从这个片段中,我们可以看到王崧舟老师巧妙的对诗里的“身”和“心”两个关键字反复提问,鼓励同学发表不同的看法,不断打开学生的想象思路,再把所有答案巧妙地联系起来,统一概括。在这个过程中,学生已经从不同的答案里受到了启发,产生了联想,对诗情的体会也更进了一层,所以当王老师再要求大家朗读的时候,孩子已可以将他们新一层的情感体悟融入到朗读中去,此时课堂上的情感共鸣已经渐渐形成。

其次,可以运用语言艺术,活化课堂气氛,激发学生想象。

在整个课堂教学过程中,师生之间的知识传递、信息和情感交流都离不开语言。古诗有其自身特点,在教学中需要教师的讲解、描绘,如果教师的口头语言生动形象,并适当配有一些肢体语言,在教学中给学生以声音、形象的刺激,使冰冷呆板的文字符号在课堂上活起来,其效果必优于呆板枯燥的讲授。比如课堂上教师抑扬顿挫的范读、朗读,形式多样的评价语言,一个停顿一个眨眼都可以使课堂焕然一新,充满活力。

最后,可以联系生活实际,拉近学生距离,切身体会。

在古诗的教学中,想要加深学生对古诗的体会,就必须在古诗的诗意与孩子们的日常生活体验中架起一座桥梁,拉近他们的距离。当学生在学习中将诗词间流露出的诗人的情感转化为自己在遇到相同情况下的个人感受时,他才是真正融入到了诗中,体会了诗情。

3.课内延伸,习作写话,训练思维

古诗构思精巧,多出留白,言虽尽而意无穷。因此教师在教学时要注意对学生适时点拨、引导,用探究式的学习方法和学生一起对古诗延伸想象,走进诗人描绘的世界,补其空白。在此处,教师可以根据本班学生的兴趣与能力安排古诗的改写或续写,鼓励学生发挥想象,在写中创新,培养创造性思维。如四下白居易的《忆江南》:“江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?”这首词用用短短几句描绘了江南的水和江南美丽的春景,那江南其他景物或者其他季节的景色又是怎样的呢?这里教师就可请同学们自由发挥,学着诗人白居易来写一首《再忆江南》。

(二)课外积累,潜移默化

从课标的要求与小学生的知识贮备的需求来看,教材中古诗篇目的总量远未达到要求,想要提高学生的古诗方面的语文素养,不是仅靠学习几首古诗就能办到的,而是需要通过大量的阅读逐渐形成。因此教师在平时的教学中有计划、有目的地引导、督促学生做古诗积累,将古诗的学习渗透到学生的日常学习中去,在潜移默化中提高学习兴趣。

因此教师可以在一堂古诗教学课后,可以视具体情况补充一首同类型的古诗,或同一作者不同题材,或不同作者同一题材的诗,只要具有比较性即可。如教师在上完六下杜甫的《闻官军收河南河北》后,就可以再补充杜甫的《春望》。这两首诗所写题材相同,但是一首是描写听闻失地收复、河山重振的喜悦心情,而另一首则是描写国家沦丧、山河破败时的悲凉心情。让学生在对比中理解古诗,感受诗意,做好古诗积累。此外,在平时的阅读课上,教师可以带领学生进行古诗朗诵大赛、古诗阅读会等活动,营造整个班级的阅读氛围。

五、总结

古诗是中华民族传统文化的结晶,古诗教学是语文教学的重要组成部分。教师在教学中,必须以课标为准则,考虑教材自身编排特点,挖掘其编排意图,充分利用其中的教学资源组织教学。同时,教师还应该重视引领学生对古诗内容、思想、情感的体验。

要上好一堂古诗教学课,对教材有一个深刻的认识,运用恰当的教学方法固然是必要的,但教师自身的学识、素养也是不可或缺的。作为一名合格的小语教师,除了具备必要的专业知识和素养外,还是提高自身的文学素养,具备一定水平的文学作品鉴赏能力和相应的文学常识,了解典故历史。争取做到在教学中旁征博引、随机应变,这样才算是真正做好了符合新课标要求的古诗教学。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.语文课程标准[M].北京:北京师范大学出版社

[2]江平.小学语文课程与教学[M].北京:高等教育出版社,2004.8

[3]王崧舟.《长相思》课堂实录http://www.xizuo.com

[4]周一贯.阅读课堂教学设计论[M].宁波:宁波出版社,2008,(3)

[5]桑标土.当代儿童发展心理学[M].上海:上海教育出版社,2003.

[6]傅璇宗.唐诗精粹解读[M].北京:中华书局,2005,(1)

[7]张峰屹.中国古代诗文赏析[M].郑州:河南人民出版社,2005.(6)

[8]韦志成.语文教育心理学[M].南宁:广西教育出版社,2004,(1)

[9]方智范.语文教育与文学素养[M].广州:广东教育出版社,2005,(12)

[10]胡君.基于新课标的语文教学[M].杭州:浙江大学出版社,2006(4)

[11]人教版小学语文教材1—12册.人民教育出版社报,2006,(6)

| 本页发表人: |