让核心素养在教学中落地:《“骨“”器”中华》说课之我见

——初一社会备课组学术节通讯稿

11月5日下午,初一历史与社会备课组进行研讨活动,大家就期中教学总结、学术节活动项目进行了热烈的讨论,开启了学术节各项筹备活动之门。

在学术节期间,备课组全体老师积极参与了各项学术节活动项目,其中重点放在了说课磨课,以帮助年轻老师说课水平和能力的提升。

刘琦老师是备课组推选的说课选手,她选取的是统编版《中国历史》教材七年级上册《青铜器与甲骨文》一课,备课组内多次进行了说课磨课。

第一次磨课:备课组先认真聆听刘琦老师的说课内容。她从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点入手,针对青铜器的高超工艺和甲骨文的造字特点进行了较好的教学设计,整堂课设计完整,重点突出。优点明显,但不足也很明显。老师们针对不足纷纷给出了不少建设性的意见,从课题标题到说课环节,从课标确立到载体设计,从教学环节到板书设计,从教学关键问题到核心素养落实等等,倾团队智囊,打造说课奇迹。

第二次磨课:当课件打开之时,扑眼而来便是《“骨“”器”中华》这一课题,一下子吸引了老师们的眼球。刘老师从青铜器甲骨文流失、青铜器甲骨文特点、青铜器甲骨文回归原因、以及中学生应该怎么做几个环节,不仅注重基础知识落实,也重点培养学生价值情怀,整个环节层层递进、相得益彰。和第一次相比,这次说课内容明显上了一个层次,但在某些细节上依然存在不少的问题,备课组老师们再度献计献策,畅所欲言,毫无保留。

经过多次磨课,刘老师的说课在不断精益求精的打磨中趋于进步和完善。教学相长,说课研讨过程中,倾听者、参与者都获得了“营养加餐”。当刘老师参加教研组内说课比赛时,获得胜出在预料之中。

最后,且来看看参赛呈现的说课内容,留存观摩和学习。

课题:《“骨“”器”中华》

课标:青铜器的高超工艺;甲骨文的造字特征。

关键问题:如何认识中华文明的历史价值和现实意义,逐步形成对中华优秀文化的认同感、归属感和自豪感。

核心素养:史料实证、家国情怀

流程:学什么?(教材分析)怎么学?(教学流程)学到了什么?(教学反思)(突出“学为中心”的教学理念)

内容简介:以流失海外的国宝文物为载体,贯穿新课导入、自主学习、合作探究、拓展提升四大环节。通过文物视频与实时新闻抓取学生眼球,在自主学习青铜铸史与甲骨文相关知识的基础上,以青铜器代表的工艺和金文为例,探究其史料价值,使学生感受中华文明的历史价值;通过探究甲骨文的造字特点,从而认识到甲骨文是中国汉字的来源这一现实意义,形成对中华优秀文化的认同感、归属感和自豪感;通过探究“国宝回归之因”和了解还有“哪些国宝未回归”,以帮助学生落实家国情怀之核心素养。

除了研磨说课,备课组还统一规划了校本作业的编制,侧重专题编制,和命题编制一样,注重解决历史关键问题,认真落实学科核心素养,做到试题规范化和新颖化。

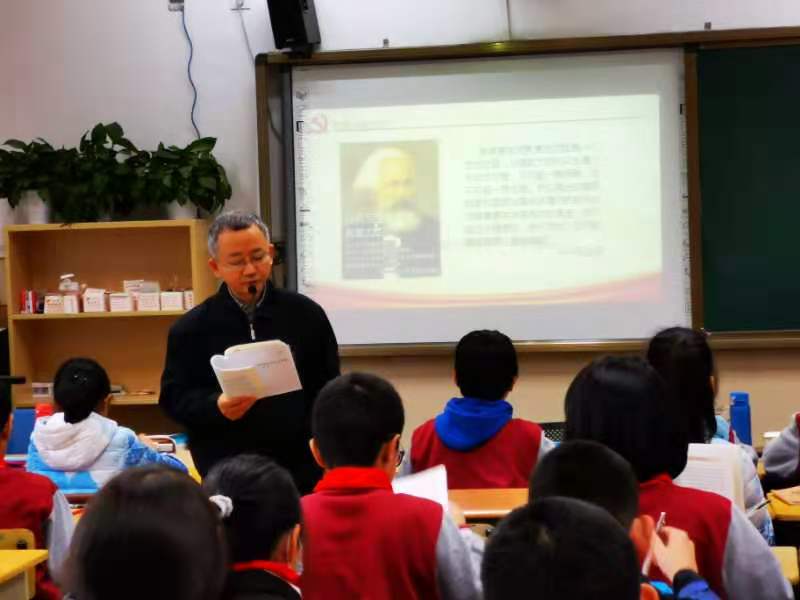

学术节期间,初一备课组共有六位老师爽快承担了一项沉甸甸的政治任务----教育部派给九年义务教育初中阶段的试教任务。为了圆满完成任务,他们熬夜查找资料,认真组织提炼素材,精心开出六节“习近平新时代社会主义思想进校园”的试教展示课,获得了调研组领导们的高度评价。课后,老师们又牺牲了周末宝贵的休息时间,来到学校参与座谈,知无不言,言无不尽,和北京的教材编辑分享了他们的授课体会。

2020.12.10

初一历史与社会组